Anarchisme et théâtre : Sylvie Gravagna raconte Rirette Maîtrejean

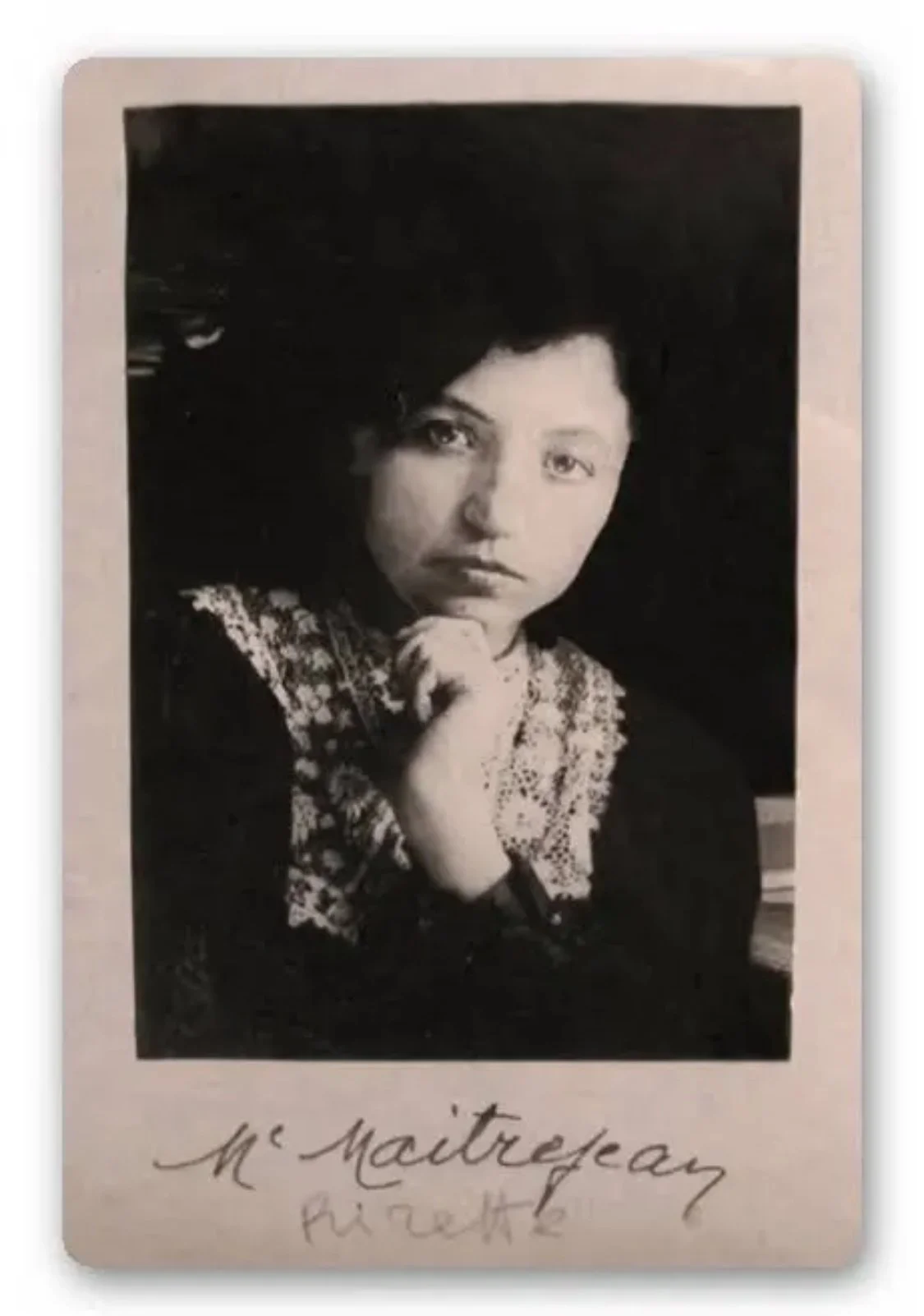

Dans le nouveau théâtre parisien le Local des Autrices se joue actuellement En dehors : la Jeunesse de Rirette Maîtrejean, porté par l’autrice et metteuse en scène Sylvie Gravagna. À travers cette pièce créée en 2022, elle nous invite à découvrir l’histoire d’Anna Estorges, plus connue sous le nom de Rirette Maîtrejean.

Figure emblématique des mouvements sociaux de la Belle Époque, collaboratrice active du journal L'Anarchie, Rirette incarne l'idéal anarchiste, dans un contexte où le capitalisme sauvage et la répression des luttes sociales régnaient en maître. De l'ombre des luttes prolétaires à l'éclat de la scène, cette pièce rend hommage aux utopies de nos aîné.e.s tout en questionnant notre héritage politique.

À quelques heures de la première, j’ai rencontré Sylvie Gravagna pour lui poser quelques questions. Elle est ainsi revenue sur son processus créatif, l'importance de la figure (oubliée) de Rirette Maîtrejean et la puissance de la scène comme outil de mémoire et de résistance. La pièce, qui se joue jusqu’au 23 février 2025, nous plonge dans un passé révolu mais étrangement actuel, où les idéaux de liberté résonnent encore fortement.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de raconter l’histoire de Rirette Maîtrejean sur scène ?

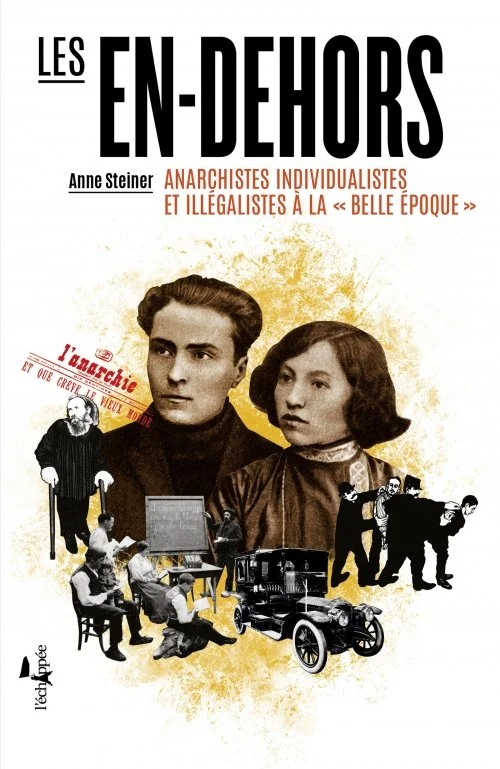

Sylvie Gravagna : Au départ, j'avais envie de travailler sur les communautés libertaires. Les utopies du XIXe siècle me questionnent depuis longtemps, mais je ne saurais vraiment dire pourquoi. Peut-être parce que j’ai moi-même du mal à vivre en communauté, je ne sais pas ! Et c’est en tombant sur Les en-dehors d’Anne Steiner que tout a pris forme.

C’est d’ailleurs dans une librairie éphémère du plateau du Larzac, La Brebis qui lit, que j’ai découvert ce livre. Une librairie incroyable, remplie d’ouvrages sur les luttes sociales. Je l’ai acheté un peu au hasard, et dès les premières pages, j’ai été immédiatement captivée par Rirette Maîtrejean. Une femme oubliée de l’histoire, dont le destin raconte à lui seul toute une époque. J’ai alors plongé dans ses écrits et d’autres archives pour écrire un spectacle.

Au départ, j’avais choisi d’appeler le spectacle Les Cohérentes, mais ce titre ne parlait pas toujours aux gens. En dehors s’est vite imposé, même si j’hésitais à l’utiliser, par respect pour le livre d’Anne Steiner. Quand je lui ai demandé son avis, elle m’a simplement répondu : « Ah, mais ça ne m’appartient pas ! » et ça m’a confortée dans mon choix.

“La mémoire des luttes reste un peu en forme de gruyère, avec des trous. C’est à nous de combler ces vides.”

Comment avez-vous construit le spectacle, entre recherche historique et écriture scénique ? Et est-ce que vous aviez une méthode en particulier?

Sylvie Gravagna : Je travaille beaucoup à l’intuition et je consacre énormément de temps à la recherche. Quand j’écris des pièces qui se déroulent dans le passé, ma méthode principale est de m’immerger autant que possible dans les écrits de l’époque. Bien sûr, avoir des boussoles comme le livre d’Anne Steiner est précieux, car il permet d’éviter de faire des bourdes, de faire des erreurs de compréhension ou d’interprétation, et de remettre les choses dans leur contexte historique.

Je me suis plongée dans les écrits de Rirette Maîtrejean à trois moments clés de sa vie, dans les articles de l’époque, et j’ai cherché les archives du procès, malheureusement détruites dans un incendie. J’ai aussi étudié le journal dont elle a été la gérante. Bref, j’ai beaucoup lu pour comprendre son époque et son parcours. Et à un moment donné, l’intuition prend le relais. Il y a des éléments qui, tout à coup, me semblent essentiels à dire, et ce qui résonne encore aujourd’hui me semble particulièrement important. Son parcours, par exemple, résonne avec des luttes actuelles.

La première fois que j’ai abordé le texte, j’étais avec deux autres comédiennes. Nous avons proposé une lecture de ses écrits, en montage, en représentant Rirette à trois moments différents de sa vie, aux âges où elle écrivait. C’était il y a dix ans. C’était un processus long, ça a pris du temps, surtout que j’avais aussi d’autres projets en parallèle, mais l’idée est revenue sans cesse. Lors de cette première lecture à Uzeste (en Gironde), des jeunes, revenus de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, étaient présents, et c’est comme si les textes parlaient directement à leur expérience. Cela m’a un peu surprise, et en même temps, ça m’a fait réfléchir : la mémoire des luttes reste un peu en forme de gruyère, avec des trous. C’est à nous de combler ces vides.

Pourquoi avoir choisi d’incarner Rirette à la première personne plutôt qu’un récit externe ? Est-ce que vous vous sentiez peut-être habitée par le personnage?

Sylvie Gravagna : Pas du tout, justement. Au départ, je comptais raconter son histoire, en incarnant ponctuellement différents personnages, mais sans me focaliser sur Rirette en particulier. Puis, pendant nos répétitions, ma collaboratrice harpiste, Juliette Kapla, m’a dit avec toute sa franchise et son naturel : "On s'emmerde." Je savais qu'elle avait raison, et j’ai compris qu'il fallait peut-être aller plus loin. À ce moment-là, je n'étais pas du tout à l’aise à l’idée d’incarner Rirette, car c’est une personne réelle. Dans les archives de l'ORTF, disponibles sur l'INA, on peut retrouver une interview d’elle. C’est quelques mois avant sa mort, à 80 ans, une femme âgée mais encore parfaitement lucide. J’ai pris un peu de son intonation, de sa manière de s’exprimer, mais je n’avais surtout pas envie de la caricaturer ou de donner une version floue d’elle. Au début, j’ai même pensé qu’il aurait peut-être été préférable de confier ce rôle à une autre comédienne, car je trouvais que ça ne me correspondait pas. Mais à mesure que les répétitions avançaient, notamment en 2022, quelque chose s’est emboîté. Avec l’âge et le recul, j’ai commencé à mieux comprendre Rirette, à voir des parallèles avec ma propre vie. Il y avait des choses qui m’avaient profondément déçue, des rêves de jeunesse qui se sont effondrés, comme des utopies brisées. Et tout à coup, j’ai compris que, malgré tout, Rirette avait continué à avancer. Même si ses rêves avaient été meurtris, elle a trouvé la force de continuer à vivre et à être elle-même. Finalement, incarner Rirette m'a permis de trouver une forme de sagesse, de voir les choses avec plus de philosophie. C'est presque comme si elle m'aidait dans mon propre parcours. Et je dois avouer, c’est un peu moins cher qu’un thérapeute ! (Rires) Les spectateur.ice.s ne le savent pas, tout va bien.

Vous êtes sur scène avec une harpiste, Juliette Kapla. Pourquoi avoir choisi cet instrument pour accompagner le récit ? Est-ce que c'était un choix de cœur ou c’est venu un peu par hasard ?

Sylvie Gravagna : Juliette, je la connais bien. On s’est rencontrées à Uzeste lors de stages de musique improvisée. C’est une artiste incroyable, aussi comédienne, avec une humilité rare. Et puis, elle avait lu le livre d’Anne Steiner sur Rirette, ce qui la rendait encore plus précieuse pour ce projet.

Je lui ai proposé de travailler avec moi, car j’avais besoin d’un instrument pour accompagner ce récit. Je voulais un son qui ne soit pas celui d’un instrument trop cliché, comme l’accordéon - même si j’adore cet instrument ! Pour le projet, je ne voulais pas d’un instrument associé à l’image du “petit peuple parisien d’avant 14”, genre le musette. Ce que j’aimais dans la figure des jeunes anarchistes individualistes dont je parle, c’est qu’ils étaient issus de milieux modestes mais aspiraient à une vie de culture, de dignité, avec l’envie d’aller à l’opéra, de manger bien, de s’habiller avec soin, d’avoir le temps de lire et d’écouter de la musique. C’était des jeunes gens qui voulaient se "poser à la table de la vie". La harpe, avec sa noblesse et sa richesse sonore, me semblait être un instrument idéal pour incarner cette aspiration à la beauté et à la culture. Et puis Juliette sait vraiment faire tout un tas de choses avec sa harpe, elle crée des bruits incroyables, la transforme, la fait respirer. C’est un instrument très généreux, qui permet une grande adaptation. Ça correspondait bien à l’esprit du projet, c’était parfait.

Comment avez-vous sélectionné les chansons du spectacle ? Il y a notamment L’Internationale des enfants...

Sylvie Gravagna : Ah oui, alors L’Internationale des enfants, c’est une chanson particulière. Dans le spectacle, je parle à un moment d’un endroit absolument merveilleux, qui s’appelait La Ruche. C’était une école un peu utopique, dans laquelle il y avait une chorale et le directeur, un anarchiste convaincu, avait écrit un texte spécialement pour les enfants sur l’air de L’Internationale. C’est comme une déclaration des droits de l’enfant avant l’heure. Bon, on n’en chante qu’un extrait, parce que la version complète dure un quart d’heure ! Après, il y a toute une série de chansons mises en musique par Juliette, sur des textes que j’ai écrits. C’est un peu comme une épopée qui revient à plusieurs moments dans le spectacle. Je me suis inspirée des articles de journaux qui relataient l’histoire de la Bande à Bonnot, parce que l’histoire de Rirette, à un moment donné, croise celle de cette bande. Au début, c’était elle qui racontait ces événements, mais on a vite trouvé ça lourd… En réalité, toute cette affaire l’avait écœurée, profondément marquée. J’ai réalisé qu’elle-même n’avait peut-être pas envie d’en parler directement. Alors on s’est dit que les chansons pouvaient prendre le relais : elles permettent au spectateur d’entendre cette histoire autrement.

Et puis, il y a aussi une chanson anarchiste de l’époque, chantée par un ami de Rirette et de cette bande. À l’époque, tout le monde chantait : dans la rue, dans les cafés, après les repas, même en travaillant. C’était une manière de transmettre des idées, de faire passer un message. Ce que j’aime avec les chansons, c’est que parfois, en deux minutes, elles racontent une histoire entière, une époque, une philosophie. Elles touchent une autre partie du cerveau, elles reposent aussi. Et elles permettent une alternance dans le spectacle et apportent des images.

Vous incarnez plusieurs personnages dans ce spectacle. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Sylvie Gravagna : J’incarne principalement Rirette, à deux âges de sa vie : d’abord âgée, lorsqu’elle raconte son histoire avec le recul du temps. Et puis, je la fais revivre jeune, entre 1907 et 1913, à l’époque du procès et à travers ses souvenirs, comme si elle retrouvait l’énergie de ses 25 ans. Avec l’âge, on réalise qu’on est des poupées russes, qu’on porte toutes nos versions passées en nous.

Je donne aussi vie à Libertad, son mentor anarchiste, un homme qu’elle admirait profondément et qui l’a poussée vers l’anarchisme individualiste. J’incarne également Mauritius, un de ses amours. Contrairement à lui, Libertad est resté un guide pour elle, sans relation amoureuse. Rirette vivait ses amours librement, ce qui, à l’époque, était très mal vu. Enfin, j’interprète parfois d’autres figures masculines qu’elle a côtoyées, car elle admirait leur intelligence et leur engagement, même si elle ne se considérait pas elle-même comme une intellectuelle. Son rôle de gérante de journal était avant tout d’aider ces penseurs à s’exprimer.

“On a conçu le spectacle pour être joué partout.”

Vous êtes à quelques heures de la première ici au Local des Autrices. Comment est-ce que vous vous sentez?

Sylvie Gravagna : À la fois, j’ai le trac, ce qui est normal, mais je suis aussi très excitée ! C’est un moment particulier, En dehors est le premier spectacle à ouvrir les portes du Local des Autrices, et ça me ravit.

On a conçu le spectacle pour être joué partout, en extérieur, dans des lieux qui ne sont pas forcément des théâtres... Je doute que les histoires d’anarchistes intéressent beaucoup les institutions culturelles, qui restent souvent très consensuelles... Même si mon spectacle n’est pas un manifeste anarchiste. Loin de là ! C’est plutôt une réflexion : “Que fait-on dans une société profondément inégale ? Comment y réagir ?” Il y a des réponses magnifiques, d’autres trop chèrement payées. C’est un peu ce qui arrive à Rirette. Elle a vu son idéal être peu à peu dévoyé, tiré vers le bas.

Qu’aimeriez-vous que les spectateur.ice.s retiennent du spectacle ? Quelles réactions avez-vous eues jusqu’ici ?

Sylvie Gravagna : Les réactions ont souvent été marquées par la surprise face à la modernité du propos. Ces jeunes anarchistes ont vécu avant l’avènement du communisme et se méfiaient du collectivisme. Ils voulaient vivre en camarades tout en restant des individus conscients et responsables, sans tomber dans une organisation rigide ou militaire. Cette posture résonne encore aujourd’hui.

Beaucoup de spectateurs découvrent un courant de pensée et un mode de vie qu’ils ignoraient, une manière de remettre en question le consumérisme et l’accélération des inégalités sociales. Ils prennent conscience qu’il y a longtemps eu des réflexions sur une vie plus sobre, plus proche de la nature, et que certaines voix ont été étouffées avec le temps. Enfin, l’histoire de Rirette en tant que femme libre fait du bien. On réalise que d’autres avant nous ont osé prendre cette liberté, même si elles ont été oubliées. Les redécouvrir, c’est leur redonner une place et s’en inspirer.

“On lui a collé toutes les étiquettes possibles. Et moi, mon but, c’était peut-être juste d’en enlever quelques-unes.”

Pour finir, imaginons un instant : si Rirette Maîtrejean pouvait assister à la pièce ce soir, qu’est-ce que vous aimeriez lui dire ?

Sylvie Gravagna : J’aurais envie de lui demander : Est-ce que tu te sens trahie ? Parce qu’au fond, l’une des raisons qui m’a poussée à ressortir de mon placard avec cette histoire, c’est une pièce que j’ai vue il y a huit ans à Avignon. J’y étais allée avec curiosité et bienveillance. On était en 2016, la pièce, écrite par un homme, se passait dans la communauté de Romainville.

Les comédien.ne.s étaient bon.ne.s, mais bien plus âgé.e.s que les véritables protagonistes de l’histoire. Pourquoi pas, sauf que la seule figure jeune, Rirette, était réduite à un rôle de traitresse. L’auteur lui faisait tromper son compagnon de l’époque – qui, en réalité, était rédacteur en chef du journal qu’elle gérait – avec Jules Bonnot. Et ça déclenchait la jalousie des hommes, des rivalités et tous les clichés virilistes possibles… Et ça, ça les justifiait à faire des conneries. C’était tellement énorme que, dans mon siège, j’ai levé les bras au ciel, sans même m’en rendre compte. Sauf qu’on n’était pas nombreux.se dans la salle… et je me suis fait alpaguer à la sortie par les acteur.ice.s. Iels m’ont interpellée : “On ne se comporte pas comme ça au théâtre !” Sans comprendre, je me suis retrouvée face à elleux, sur la place des Carmes, à subir un vrai petit procès. D’habitude, je ne suis pas du genre à chercher la confrontation, mais là, pour Rirette, je ne pouvais pas laisser passer ça. Iels m’ont donné la justification classique : “Ce n’est pas nous, c’est l’auteur.” Mais enfin… À un moment donné, ce sont elleux qui portent ces mots-là sur scène.

Alors oui, je crois que si Rirette était là ce soir, je lui demanderais : Est-ce que tu trouves que je rends justice à ton histoire ? Parce que forcément, j’ai mon propre regard sur elle. J’ai peut-être oublié des choses, j’ai peut-être mis en avant certains aspects plus que d’autres.

Je ne suis pas une spécialiste de l’anarchie. Mais ce que je veux, c’est parler de ces êtres, de leur puissance, de leur avant-gardisme. Rendre leur histoire nourrissante. Et je me demande si Rirette, elle, me dirait « Merci Sylvie. » ou si elle me regarderait en me disant « Écoute, j’avais choisi d’être discrète. Je n’avais pas envie qu’on parle de moi. » Parce que finalement, elle a été effacée de l’histoire, oui, mais elle a aussi été maltraitée en son temps, par la presse, par la société.

En tant que femme, on lui a collé toutes les étiquettes possibles. Et moi, mon but, c’était peut-être juste d’en enlever quelques-unes.

En dehors : la Jeunesse de Rirette Maîtrejean - du 6 au 23 février 2025 au Local des Autrices.

De/par: Sylvie Gravagna

Harpe et chant : Juliette Flipo

Compagnie Un Pas de Coté

Retrouvez ICI toute la programmation du Local des Autrices.